Schoolmedia News Yogyakarta – Dua dekade terakhir, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah menggulirkan berbagai program bantuan sosial dan perlindungan kesejahteraan yang mengandalkan basis data terpadu, evaluasi, serta riset akademik sebagai pijakan kebijakan. Namun kini, arah kebijakan itu tampak bergeser. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kian kompleks, muncul kekhawatiran bahwa pendekatan berbasis bukti mulai ditinggalkan, berganti dengan kebijakan instan yang kurang berpijak pada data dan analisis ilmiah.

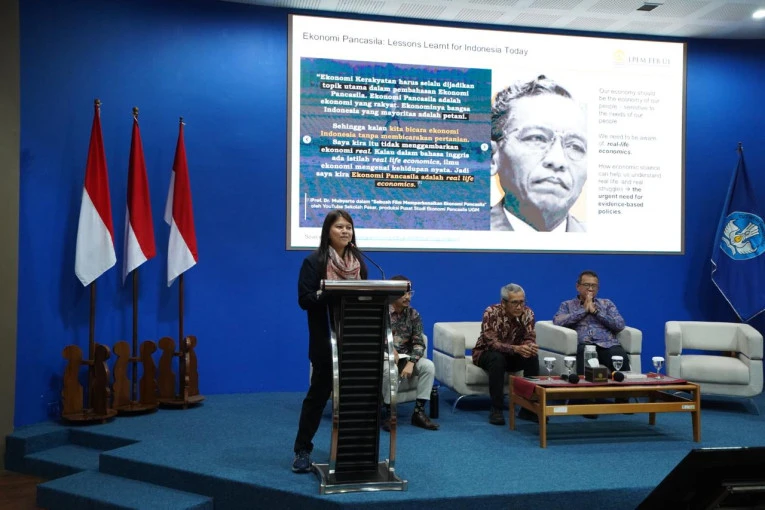

Kecenderungan ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Mubyarto Public Policy Forum 2025 yang digelar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (24/10). Mengusung tema “Poverty and Welfare Reform in Indonesiaâ€, forum tahunan tersebut menghadirkan sejumlah ekonom terkemuka, antara lain Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D. (Ekonom UGM), Putu Geniki Lavinia Natih, S.E., M.Phil., D.Phil. (Ekonom UI), Firman Witoelar Kartaadipoetra, Ph.D. (Australian National University – Indonesia Project), dan Dr. Sudarno Sumarto (Peneliti Senior SMERU Research Institute).

Forum ini menjadi ruang refleksi atas warisan pemikiran Prof. Dr. Mubyarto—ekonom UGM yang dikenal sebagai penggagas ekonomi kerakyatan dan pejuang keadilan sosial. Namun di balik semangat akademik itu, mengemuka kegelisahan bersama: mengapa kebijakan sosial kini tampak kehilangan pijakan ilmiahnya?

Ketika Bukti Tak Lagi Jadi Pedoman

Elan Satriawan membuka diskusi dengan pernyataan yang menggugah. Menurutnya, persoalan kemiskinan di Indonesia kini tidak lagi sebatas mengentaskan kelompok miskin ekstrem, melainkan menjaga kesejahteraan kelas menengah yang kian rentan.

“Tantangan kita bukan hanya kemiskinan ekstrem. Persoalan besar sekarang adalah menurunnya kesejahteraan bagi kelompok rentan, terutama kelas menengah yang tertekan oleh ketidakpastian ekonomi,†ujar Elan.

Ia menilai bahwa kebijakan sosial Indonesia masih cenderung berpikir sempit—terfokus pada angka kemiskinan, tanpa memerhatikan dinamika sosial-ekonomi yang lebih luas. Akibatnya, banyak kebijakan tidak adaptif terhadap perubahan lapangan kerja, tekanan fiskal, serta pergeseran demografi.

Menurut Elan, efektivitas program perlindungan sosial sangat ditentukan oleh kualitas data dan konsistensi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa itu, program rentan salah sasaran, berulang tanpa evaluasi, dan tidak menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

“Kebijakan di Indonesia harus lebih dari sekadar pengentasan kemiskinan. Kita perlu sistem perlindungan sosial yang memberdayakan, inklusif, dan berkesinambungan—dengan dukungan kolaborasi lintas sektor dan bukti ilmiah,†tegasnya.

Lima Tantangan Besar

Dalam paparannya, Elan mengidentifikasi lima tantangan utama yang menghambat sistem perlindungan sosial Indonesia menjadi lebih inklusif:

-

Kesalahan sasaran penerima bantuan, akibat data penerima yang tak mutakhir atau tidak terverifikasi.

-

Cakupan terbatas bagi kelompok disabilitas dan lansia yang bekerja di sektor informal tanpa perlindungan sosial.

-

Dampak terbatas terhadap pembangunan manusia, karena banyak program berhenti pada distribusi bantuan tanpa memperkuat kapasitas ekonomi penerima.

-

Lemahnya keterkaitan dengan program ketenagakerjaan, sehingga bantuan sosial tidak mengantar penerima menuju kemandirian.

-

Pendanaan yang belum berkelanjutan, di tengah tekanan fiskal dan prioritas anggaran yang kerap berubah.

Elan menekankan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat kini dapat berubah cepat akibat inflasi, krisis global, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, data kesejahteraan harus diperbarui secara dinamis dan aktual, bukan hanya setiap beberapa tahun sekali seperti praktik selama ini.

“Kalau data tidak diperbarui, kebijakan bisa tertinggal dari realitas. Orang yang sudah keluar dari kemiskinan tetap menerima bantuan, sementara yang baru jatuh miskin justru terlewat,†ujarnya.

Sementara itu, Putu Geniki Lavinia Natih menawarkan cara pandang baru tentang kemiskinan melalui pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI). Pendekatan ini menilai kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan layanan dasar lainnya.

“Angka kemiskinan moneter memang terus menurun, tetapi banyak keluarga yang masih hidup dengan keterbatasan—tidak punya akses kesehatan, tidak bisa menyekolahkan anak, atau tinggal di lingkungan yang tidak layak,†ungkap Putu.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada aspek ekonomi. Pemerintah perlu memastikan perlindungan sosial yang menyertai warga sepanjang siklus kehidupan, dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut.

“Perlindungan sosial harus berkelanjutan. Ia bukan hanya alat untuk mengurangi kemiskinan, tapi sistem yang mendampingi warga di setiap fase kehidupan,†tambahnya.

Putu juga menyoroti lemahnya kebijakan inklusif di Indonesia. Ia mengungkapkan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih rendah, sementara penyandang disabilitas nyaris tak terwakili dalam data ketenagakerjaan maupun program sosial.

“Tanpa data dan pemahaman mendalam tentang kelompok rentan, kebijakan sosial akan kehilangan arah,†kata Putu.

Ia mendorong integrasi antara kebijakan sosial dengan agenda transisi energi hijau dan pengembangan keterampilan hijau (green jobs). Menurutnya, transformasi ekonomi berkelanjutan hanya akan berhasil bila kelompok rentan dan perempuan turut terlibat.

“Tujuan akhir pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua,†ujarnya menutup.

Krisis data menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh diskusi. Dalam banyak kasus, kebijakan kemiskinan di Indonesia masih berbasis pada data statis, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang pembaruannya tidak secepat dinamika sosial masyarakat.

Akibatnya, bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran. Dalam beberapa survei, ditemukan penerima bantuan yang sejatinya sudah tidak miskin, sementara warga miskin baru tidak terdaftar. Masalah ini menciptakan “kebocoran sosialâ€, yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial di akar rumput.

Sistem digitalisasi dan integrasi data yang tengah dikembangkan pemerintah melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, tanpa komitmen kebijakan berbasis bukti dan tata kelola data yang transparan, pembaruan tersebut berisiko menjadi formalitas semata.

Di balik diskusi teknis dan akademik itu, semangat Mubyarto terasa hidup. Sang ekonom kerakyatan selalu menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada manusia, bukan sekadar pada angka pertumbuhan ekonomi.

Forum tahun ini menjadi pengingat bahwa kebijakan sosial tanpa data sama seperti kapal tanpa kompas. Ia bisa bergerak, tapi tak tahu arah.

Kebijakan berbasis bukti bukan sekadar tren akademik, melainkan fondasi moral pemerintahan modern—yang menjamin bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar sampai pada yang berhak, dan setiap kebijakan berpijak pada kenyataan, bukan asumsi

Indonesia kini memasuki fase baru: menghadapi tekanan fiskal, perubahan iklim, penuaan penduduk, serta pasar kerja yang semakin informal. Semua tantangan itu menuntut kebijakan sosial yang lebih tangguh dan fleksibel.

Pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya memperluas bantuan, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, dinamis, dan berbasis bukti ilmiah. Kebijakan yang tidak hanya menolong yang miskin hari ini, tetapi juga mencegah kelompok rentan jatuh miskin esok hari.

“Kita butuh sistem yang bukan sekadar memberi bantuan, tapi memberi kesempatan,†ujar Elan menegaskan.

Seminar Mubyarto tahun ini bukan sekadar diskusi akademik. Ia menjadi alarm bagi arah kebijakan publik Indonesia: agar tidak melupakan data, sains, dan nurani dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan jutaan rakyat.

TimSchoolmedia

Tinggalkan Komentar