Schoolmedia News Jakarta == Pendidikan selalu disebut sebagai ujung tombak dalam menciptakan generasi Indonesia Emas 2045. Visi besar ini tidak hanya menuntut lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter tangguh, berdaya saing, dan berintegritas. Itulah mengapa pendidikan karakter kerap menjadi wacana utama di setiap kebijakan pendidikan nasional.

Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menegaskan pentingnya pendidikan karakter melalui kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Penguatan Karakter 2025 di Medan. Staf Khusus Menteri Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul, Arif Jamali, menyampaikan bahwa pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran mendalam (deep learning) dan diperkuat lewat kegiatan kokurikuler, salah satunya Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH).

Gagasan ini memang terdengar menjanjikan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah catatan kritis yang perlu dikedepankan agar pendidikan karakter tidak hanya berhenti sebagai jargon manis di atas kertas.

Terkesan Normatif dan Formalitas

Pertama, narasi pendidikan karakter seringkali berhenti pada tataran normatif: menumbuhkan nilai, membentuk kebiasaan, dan menyiapkan generasi tangguh. Namun, bagaimana implementasinya di ruang kelas? Guru dituntut untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran, tetapi kurikulum yang ada sudah sarat dengan target akademik. Tanpa panduan praktis dan indikator jelas, pendidikan karakter berisiko menjadi sekadar slogan tanpa makna.

Kedua, meskipun disebut sebagai tanggung jawab “Catur Pusat Pendidikanâ€â€”keluarga, sekolah, masyarakat, dan media—pada praktiknya beban terbesar tetap jatuh ke sekolah. Guru dan kepala sekolah dituntut untuk menanamkan nilai karakter, sementara kesiapan mereka dalam hal kapasitas pedagogis masih jauh dari merata. Apakah semua guru sudah mampu menyusun pembelajaran yang mendalam, menggembirakan, dan sekaligus sarat nilai karakter? Pertanyaan ini sering terlewatkan dalam euforia program.

G7KAIH memang dilaporkan memberi dampak positif, misalnya mengurangi keterlambatan siswa karena mereka mulai membiasakan tidur lebih cepat. Namun, ada risiko besar bila gerakan ini hanya diperlakukan sebagai rutinitas administratif—seperti sekadar mengisi jurnal harian—tanpa proses internalisasi nilai yang sungguh-sungguh. Pendidikan karakter bisa jatuh pada jebakan formalistik: terlihat berjalan di permukaan, tetapi minim makna di kehidupan nyata anak.

Sejauh ini, klaim keberhasilan pendidikan karakter masih bertumpu pada kesaksian anekdot. Padahal, yang dibutuhkan adalah riset longitudinal dan evaluasi berbasis data. Bagaimana pendidikan karakter benar-benar memengaruhi perilaku siswa dalam jangka panjang? Apakah ada perbedaan signifikan antara sekolah yang menjalankan program dengan serius dan yang sekadar formalitas? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab.

Kemendikdasmen memang menyebut media dan masyarakat sebagai bagian dari “Catur Pusat Pendidikanâ€, tetapi peran mereka cenderung pasif. Media hanya dijadikan saluran sosialisasi program, bukan mitra kritis yang ikut membangun wacana tentang tantangan karakter di era digital. Padahal, justru media dan masyarakatlah yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku anak di luar sekolah.

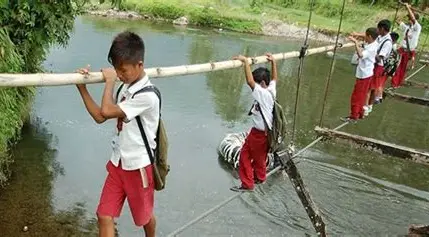

Selain itu, kesenjangan antarwilayah juga menjadi hambatan. Sekolah di perkotaan lebih mudah menjalankan program pembiasaan karena dukungan fasilitas, sementara sekolah di pedalaman masih berkutat dengan keterbatasan dasar. Di sisi lain, peran keluarga sangat menentukan, tetapi tidak semua orang tua memiliki waktu, pengetahuan, atau komitmen yang sama untuk mendampingi anak.

Yang lebih mendasar, tantangan terbesar karakter anak Indonesia hari ini justru datang dari budaya digital. Gawai, media sosial, dan arus informasi bebas seringkali membentuk pola pikir dan perilaku anak lebih kuat daripada sekolah atau keluarga. Ironisnya, strategi menghadapi pengaruh budaya digital ini belum tampak jelas dalam narasi pendidikan karakter 2025.

Pendidikan karakter seharusnya tidak boleh jatuh menjadi proyek formalistik yang sekadar memenuhi instruksi pusat. Jika hanya dikejar sebagai target dinas atau dokumen evaluasi, maka ia kehilangan makna sejatinya. Pendidikan karakter harus hidup, relevan dengan konteks zaman, dan benar-benar membekas dalam diri anak-anak.

Indonesia memang membutuhkan generasi yang tangguh untuk menghadapi 2045. Tetapi mewujudkannya tidak cukup hanya dengan slogan atau gerakan administratif. Diperlukan:

-

Indikator pencapaian yang jelas dan terukur.

-

Peningkatan kapasitas guru agar mampu mengintegrasikan nilai karakter tanpa mengorbankan kualitas akademik.

-

Sinergi nyata lintas sektor, terutama keterlibatan keluarga, masyarakat, dan media.

-

Strategi menghadapi budaya digital, sebagai tantangan terbesar pembentukan karakter anak zaman ini.

Jika empat hal ini tidak digarap serius, maka pendidikan karakter hanya akan menjadi jargon indah tanpa dampak nyata. Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun di atas retorika, melainkan pada upaya konsisten yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kekuatan moral dan karakter.

Tim Schoolmedia

Tinggalkan Komentar